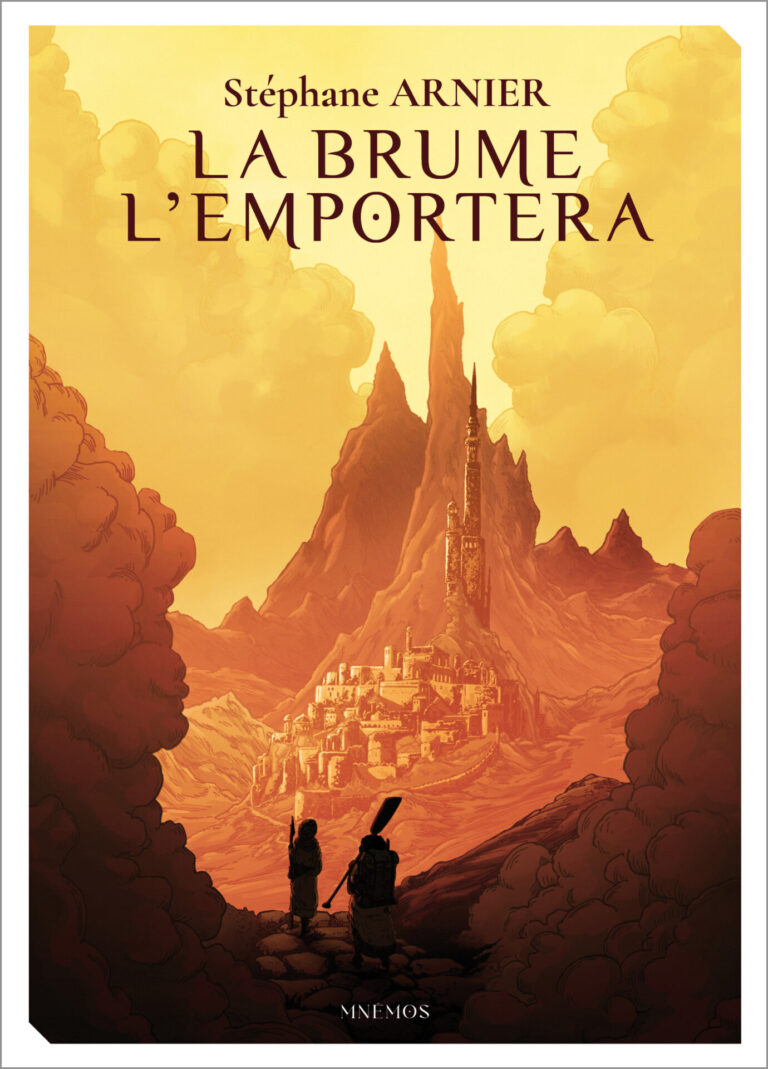

Stéphane Arnier nous parle de La brume l’emportera

A l’occasion de la sortie prochaine de notre nouvelle Pépite de l’Imaginaire, Stéphane Arnier nous livre quelques secrets d’écriture autour de La brume l’emportera.

La brume l’emportera, votre nouveau roman, sort prochainement. Comment celui-ci est-il né ? Qu’est-ce qui vous a poussé à prendre la plume ?

Un peu comme la brume du livre, l’idée est apparue il y a environ huit ans, alors que je me trouvais en montagne par temps maussade. La marche nous a menés au-dessus de la grisaille, et la vision depuis là-haut – tout ensoleillée – était spectaculaire : j’adore ce type de panorama où l’on se tient face à une mer de nuages qui s’étend jusqu’à l’horizon, avec seulement quelques hauts sommets qui émergent comme des îles. Je me suis dit : « Il faudrait que j’écrive un roman dans un monde comme ça, tout recouvert de brume ».

Ensuite, ça s’est additionné avec d’autres inspirations et idées. J’ai attendu longtemps avant de pouvoir répondre à la question : « Qu’est-ce que c’est que cette brume qui engloutit le monde, exactement ? » C’est le jour où j’ai trouvé ma réponse que j’ai su que, cette fois, je tenais le livre.

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur son intrigue ? Comment avez-vous créé votre univers ?

Dans cet univers, cela fait huit ans qu’une brume est apparue mystérieusement et n’a cessé de monter, jour après jour, faisant disparaître tout ce qu’elle touchait. Le décor est donc celui que j’évoquais ci-dessus : des montagnes et cordillères qui subsistent comme des îles dans une mer de nuages. Or, cette brume est apparue à la fin d’une guerre entre deux peuples, et deux représentants de ces peuples vont se rencontrer et être amenés à voyager ensemble. Il semblerait que la brume contienne la mémoire du monde. Pour le meilleur ou le pire, la brume fait peu à peu disparaître le monde présent pour ramener le passé d’avant-guerre. Reste à savoir si cela est une bonne chose ou pas… et évidemment les personnages n’ont pas tout à fait le même avis là-dessus.

On y suit Keb Gris-de-pierre et Maramazoe, deux êtres que tout oppose. Qui sont-ils ? Ont-ils suivi le chemin que vous leur aviez tracé ou vous ont-ils surpris ?

Très tôt dans la création de ce roman, j’avais la vision (et l’envie) de deux personnages opposés qui apprennent à se connaître et à s’apprécier – le trope « ennemies to friends », comme on dit, qui est quelque chose que j’adore dans les histoires des autres.

Keb est le narrateur de cette histoire, c’est un ancien berger à la peau noire, petit et sec, un peu bougon, un pur montagnard dans l’âme. Et il va être amené à croiser le chemin de Maramazoe, une colosse des îles, à la peau dorée et au sourire inébranlable. Une paire tout en contrastes ! Chacun d’eux a beaucoup perdu par le passé, que ce soit à cause de la guerre puis de la brume, mais ils n’y réagissent pas pareil et n’ont pas la même vision de la vie. Quelque chose au début de l’histoire va les attacher ensemble – littéralement – les empêchant de s’éloigner l’un de l’autre de plus d’une dizaine de pas. À partir de là, coursés par la brume, ils vont faire équipe pour trouver comment dissiper l’étrange phénomène.

Je suis un auteur très structurel, donc ils ne se sont pas vraiment écartés du chemin que j’avais imaginé pour eux… mais l’écriture leur a apporté beaucoup de nuances que je n’avais pas forcément anticipées. Je m’étais amusé à tracer leurs premiers contours de façon très caricaturale : le petit et la grande, le râleur et la radieuse, l’homme des montagnes et la femme des îles. Mais évidemment, avec leurs histoires respectives et tout le temps qu’ils passent ensemble, ils déforment leurs propres moules. Maramazoe, que j’avais au départ envisagée inébranlable, se découvre des failles ; Keb, que j’avais prévu très rustre, se montre finalement très humain sous sa carapace.

Vous sentez-vous plus proche de l’un ou de l’autre ? Pourquoi ?

Généralement, quand j’écris mes romans, je me sens proche des personnages qui ont le plus tort, ceux qui ont le plus à apprendre pendant le récit. Je suis donc beaucoup plus proche de Keb, sur ce coup-là : c’est lui qui grandit le plus dans cette histoire. Il est le narrateur, mais je dirais que Maramazoe est en quelque sorte l’héroïne – une héroïne à la Mary Poppins, du genre « catalyseur » qui débarque dans l’existence du protagoniste pour l’obliger à changer.

Avec La brume l’emportera, aviez-vous envie de traiter de sujets, thématiques, qui vous tiennent à cœur ?

C’est un roman que j’aurais presque pu appeler « à nos actes manqués » : j’avais envie de parler du passé, des erreurs qui nous pèsent, de nos regrets. Je pense que ça nous arrive à toutes et tous de se demander, parfois, ce que serait notre vie si nous n’avions pas fait ceci ou cela. On s’imagine l’existence comme des routes avec des bifurcations et des carrefours. Que se passerait-il si on pouvait rembobiner le monde ? À partir d’où le ferait-on recommencer ? Est-ce que, vraiment, ça serait une bonne idée ?

Quelque part, on retrouve dans ce livre des thématiques cousines de mes précédents romans, qui évoquaient déjà le cycle de la vie, le deuil, les choses qui se terminent.

Avez-vous eu des sources d’inspirations en particulier ?

Un roman est toujours un sacré mélange d’inspirations diverses : parfois on retrouve d’où elles viennent, et parfois c’est difficile, à force de les avoir malaxées et associées à d’autres. Pour ce livre, deux inspirations évidentes me viennent à l’esprit.

La première est la lecture des essais de l’auteur de fantasy américain Brandon Sanderson sur les lois de la magie – trois textes de réflexions où il décortique et explique ce qui fait, selon lui, de bons systèmes de magie pour les romans de fantasy. Lire ses essais m’a décomplexé sur l’usage de certaines « capacités surnaturelles » dans mes propres écrits, un sujet où j’étais auparavant plutôt timide. Ainsi, dans La brume l’emportera, Keb peut – le temps d’une apnée – se rendre dans le passé ; Maramazoe peut tisser d’étranges liens de brume – dont l’un attache justement les deux personnages ensemble. J’ai tenté de pousser ces deux concepts assez loin pour doter le livre de quelques scènes assez spectaculaires – du moins je crois, j’espère ! – tout en leur donnant du sens.

La seconde inspiration est, très clairement, la Nouvelle-Zélande – un pays de cœur où j’ai séjourné deux fois, pour environ huit ou neuf mois de déambulations en tout. Dans La brume l’emportera, il y a une marche sur un volcan, scène que j’ai rédigée sur la base de mes photos de randonnée du mont Tongariro. Et évidemment, le personnage de Maramazoe – avec sa masse, ses tatouages et sa rame cérémonielle – doit énormément à une exposition que j’ai visitée sur les femmes Maori.

Vous écrivez également des textes pour des spectacles (Imagin’Airs) et pour le jeu de rôle (Thoan, Trégor). Travaillez-vous de la même façon ? Quelles sont les joies et les difficultés de chacun de ces types d’écrits ?

À chaque fois qu’on raconte une histoire, il y a deux aspects : le côté dramaturgie (l’univers, les personnages, l’intrigue), dont beaucoup de principes demeurent identiques indépendamment du support ; et le côté narration (la façon de raconter), qui dépend complètement du média. Raconter la même histoire est forcément différent en roman ou en BD, en film ou en jeu vidéo. On vit d’ailleurs une époque passionnante à ce sujet, avec de nombreuses histoires adaptées sur de multiples supports, avec parfois des ratés, et parfois des choses extraordinaires – les deux cas étant riches d’enseignements.

Pour répondre à la question, je travaille toujours un peu de la même façon au début, lors de ma phase préparatoire, côté dramaturgie : j’ai besoin de partir d’un thème que je veux traiter, de savoir de quoi je parle, et j’imagine alors mon décor et mes personnages en fonction. Mais ensuite, à l’écriture, il faut s’y prendre autrement d’un média à un autre. Nouvelle, roman, jeu de rôle, spectacle théâtral, jeu vidéo – les difficultés sont innombrables et essentiellement techniques, souvent liées à tout un tas de contraintes liées au média concerné… mais c’est ça qui est intéressant.

Avez-vous un format de prédilection ?

J’ai touché à plusieurs formats parce que j’aime la variété et que c’est un super apprentissage, mais ce qui m’a « choppé » quand j’étais tout gamin, c’est la lecture de romans. Même si j’aime tous les imaginaires, ce sont les romans qui m’entraînent le plus loin quand je lis les histoires des autres. Alors, aujourd’hui, si je ne devais choisir qu’une seule forme d’écriture, ça serait le roman. C’est celle dans laquelle je me sens le plus libre de développer ce dont j’ai vraiment envie de parler, celle dans laquelle je me sens le plus confortable quand je m’y immerge pendant des jours, des semaines ou des mois. Et puis, même si je me plains souvent de la lenteur et de la longueur qui sont associées à l’écriture de romans, je crois que ça me correspond bien : je suis un créateur lent.

Vous tenez un petit blog de travail intitulé Encre Café où vous parlez de vos projets en cours et de votre quotidien d’auteur. Quel serait votre conseil à un-e aspirant-e écrivain-e ?

Le conseil qu’on m’a donné il y a dix ans et qui m’a le plus marqué est celui-ci : « Ne considérez pas l’écriture de fiction comme un art différent des autres. Lancez-vous en littérature de la même façon que vous le feriez en musique ou en dessin ».

Il se trouve que je me suis lancé dans la musique à la même époque qu’en écriture, et ça m’a frappé : pour apprendre à jouer de la batterie, je me suis inscrit à une école de musique, j’ai pris des cours avec un prof, j’ai ingurgité de la théorie, j’ai travaillé des gammes, etc. Cela me semblait évident que j’aurais du mal à devenir un bon musicien sans cela. Mais en écriture, même si je sentais que j’avais tout autant à apprendre, il était plus difficile d’identifier le « quoi ». Les aspects techniques de l’écriture de fiction sont moins évidents de prime abord, parce qu’on a appris à lire et écrire quand nous étions petits et qu’on ne « voit pas » nos lacunes. Pourtant, ces aspects techniques existent bel et bien, et ils sont tout aussi réels qu’en musique : comment choisir sa narration parmi les différentes qui existent, comment écrire concrètement chacune d’entre elles, comment gérer les points de vue, comment user des multiples aspects de la dramaturgie, etc. Je pense qu’il est important de se montrer aussi sérieux sur l’aspect « apprentissage » qu’avec n’importe quelle autre pratique – et aussi lucide sur le temps que ça demande, et sur le fait que… ça n’a pas de fin. Mais c’est ça qui est intéressant !

Nos derniers articles

Stéphane Arnier

Titres disponibles