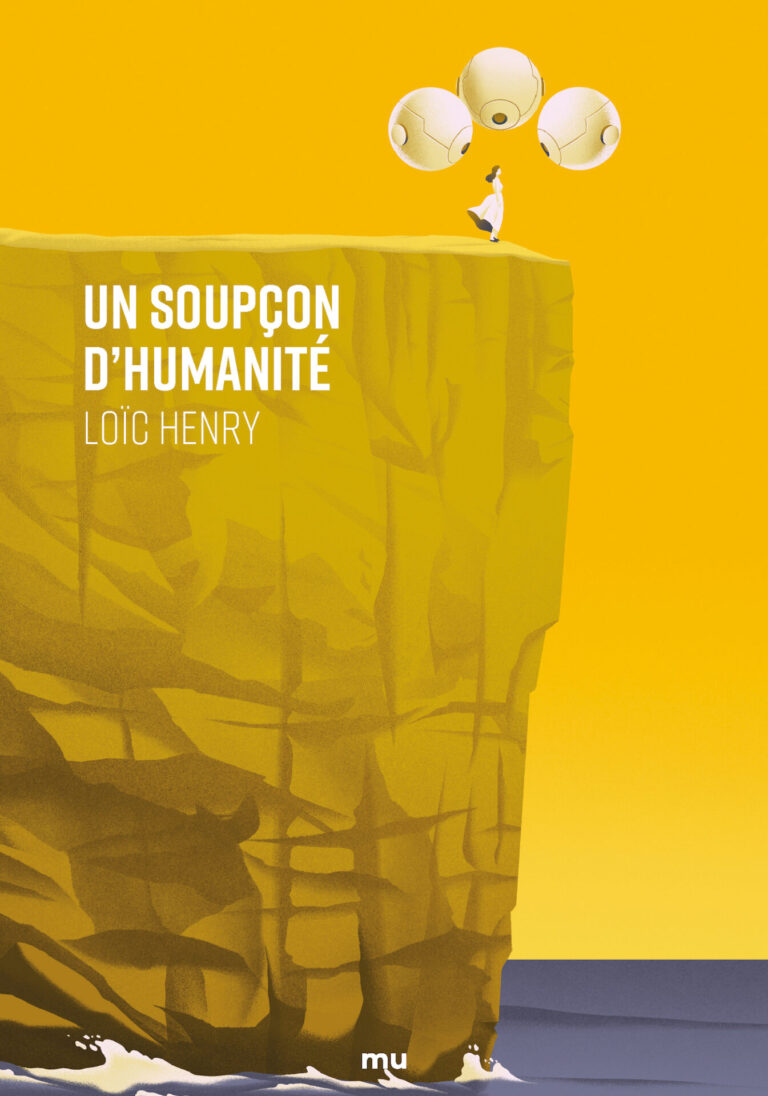

Un soupçon d’humanité, Loïc Henry revient sur l’écriture de ce nouveau roman !

Entre I.A. et transhumanisme, c’est quoi, au final, être humain ?

Le 19 mars, découvrez Un soupçon d’humanité, le nouveau roman de Loïc Henry !

Un soupçon d’humanité, votre nouveau roman, paraît prochainement. Comment en êtes-vous venu à l’écrire ? D’un constat ?

Un soupçon d’humanité est né de deux sources. La première correspond à la victoire inattendue d’AlphaGo, l’I.A. de Deepmind contre Lee Sedol, une légende du go. À l’époque, Deepmind était une petite startup anglaise, et son fondateur, Demis Hassabis, était déjà très clair sur le fait que le go n’était qu’un terrain d’entraînement pour d’autres problématiques humaines plus complexes. La deuxième source, c’est la galerie de personnages qui s’est en quelque sorte imposée à moi : un flic désabusé qui travaille avec les I.A. en reconnaissant à regret leurs compétences, une joueuse de go qui coche presque toutes les cases génétiques, un prêtre jésuite féru de nanotechnologies et une mathématicienne solitaire qui a participé à la création de l’I.A. de la police. J’ai essayé de mélanger tout cela, en y ajoutant un soupçon d’humanité…

De quoi cela parle-t-il ? Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l’intrigue ?

Le roman se déroule à la fin de ce siècle, dans un monde où les I.A. ont peu à peu remplacé les humains dans un nombre croissant de sphères : l’ingénierie bien sûr, mais aussi l’économie, l’éducation la justice, la police et même la sexualité. Les I.A. n’ont pas pris le pouvoir ; les humains le lui ont progressivement cédé, tout simplement parce les I.A. étaient meilleures que l’humain pour gérer les arbitrages sous contraintes entre le court, le moyen et le long terme. Et ce nouveau monde fonctionne mieux : il est plus juste, plus sûr, plus écologique, plus égalitaire. Ce n’est qu’une projection de ce qui se passe actuellement dans nos sociétés.

Quant à l’intrigue, elle se déroule d’abord sur deux espaces distincts. Dans le premier, l’I.A. de la police et ses auxiliaires humains enquêtent sur un meurtre inexpliqué commis par un drone et ordonné par une I.A. Dans le deuxième, une jeune femme à la marge de la société monnaye ses compétences dans le jeu de go et est contacté par une organisation qui semble en rébellion contre la société. Se joint enfin un troisième espace, plus large que les deux précédents, puis ces trois histoires se croisent et se combinent jusqu’au dénouement final.

Avec finesse, vous explorez les zones d’ombre de l’I.A., du transhumanisme et plus largement de la technologie. Est-ce des sujets qui vous touchent personnellement ? Qu’aviez-vous envie de dire aux lecteurs ?

Je pense qu’il y a une grande confusion lorsque l’on parle de l’I.A. On confond souvent algorithmique et intelligence artificielle, alors que ce n’est pas du tout la même chose. Dans l’I.A., il existe cette notion d’apprentissage, et cela signifie qu’une I.A. peut apprendre sur un sujet et devenir meilleure que les humains sur ce point précis. Dans ce cas, la suite logique est de lui déléguer les décisions sur ce sujet. Le problème, c’est que nous pouvons ne plus comprendre les raisons qui sous-tendent les décisions, mais simplement constater que ces décisions sont globalement optimales. Cela pose alors des questions d’ordre éthique, notamment sur les libertés individuelles.

Le transhumanisme prône l’amélioration de la condition humaine. Il est déjà présent : les traitements géniques, ou même l’orthodontie, sont une forme légère de transhumanisme. Si on associe l’intelligence artificielle, le transhumanisme et, surtout, la génétique, les possibilités sont infinies.

La question n’est pas vraiment de savoir si nous sommes pour ou contre l’I.A. Cela revient à demander, sommes-nous pour ou contre les marées basses. L’I.A, comme la génétique, est un raz-de-marée qu’aucune digue ne stoppera. Je pense que c’est juste une question de temps et de géographie.

Pensez-vous que les I.A. pourraient être la solution pour gérer tout ou en partie les questions liées à la régulation des conflits, de l’économie et du dérèglement climatique ? Ou est-ce utopique ?

C’est une possibilité, oui, pour deux raisons. Tout d’abord, les problèmes humains ne sont plus à l’échelle humaine. Les décisions politiques, économiques et sociétales ont des effets mal compris, y compris par ceux qui les prennent, mais, surtout, les effets collatéraux, de second, troisième ou quatrième ordre, sont généralement soit ignorés, soit non modélisables. Les I.A. peuvent devenir bien meilleures que nous pour balancer les différents paramètres. Cela pose néanmoins la question cruciale de la responsabilité et de la liberté, tant collective qu’individuelle.

Ensuite, les humains ont un historique déplorable pour la gestion des problèmes. Sans même parler de la corruption ou de la soif de pouvoir, dans l’immense majorité des pays et des périodes de l’histoire, les décisions ont été au mieux sous-optimales, au pire navrantes. La période actuelle n’en est qu’un triste exemple.

Outre l’actualité et le monde dans lequel nous évoluons, avez-vous eu d’autres sources d’inspiration ? Votre parcours professionnel a-t-il eu une influence ?

J’essaie de créer des mondes cohérents : c’est la contrainte la plus forte qui nous donne la possibilité de créer une multitude de mondes. Je pense que mon parcours m’aide à façonner des environnements que j’espère cohérents : politique, progrès technique, économie, aspects sociaux, géopolitique.

Ensuite, les sources d’inspiration se trouvent assez facilement dans l’actualité, pour le meilleur et pour le pire.

Les jeux sont également très présents dans votre récit. Est-ce quelque chose qui vous intéresse particulièrement et que vous pratiquez ? Ou était-ce seulement pour la part de hasard / probabilité qu’ils induisent ?

Je suis un piètre joueur d’échecs amateur ; je connais vaguement les règles du jeu de go ; je n’ai jamais été rôliste. D’une manière générale, j’aime bien les jeux, sans être non plus un passionné.

Ce que j’ai trouvé intéressant, c’est le parallèle avec Deepmind : Demis Hassabis a commencé dans l’arène du go pour obtenir huit ans plus tard un prix Nobel de chimie grâce à l’I.A., alors qu’il n’est pas chimiste.

Où peut-on vous rencontrer dans les semaines à venir ?

Ma première rencontre se déroulera à la librairie Labyrinthes de Rambouillet, le jeudi 10 avril. Pour la suite, c’est en discussion pour l’instant.

Trois mots pour la fin ?

- Puzzle : comme la construction du récit.

- Équilibré : au sens non manichéen. La société décrite dans le roman et les personnages ont tous une part d’ombre et de lumière.

- Suspense : parce que…

Nos derniers articles

Loïc Henry

Titres disponibles