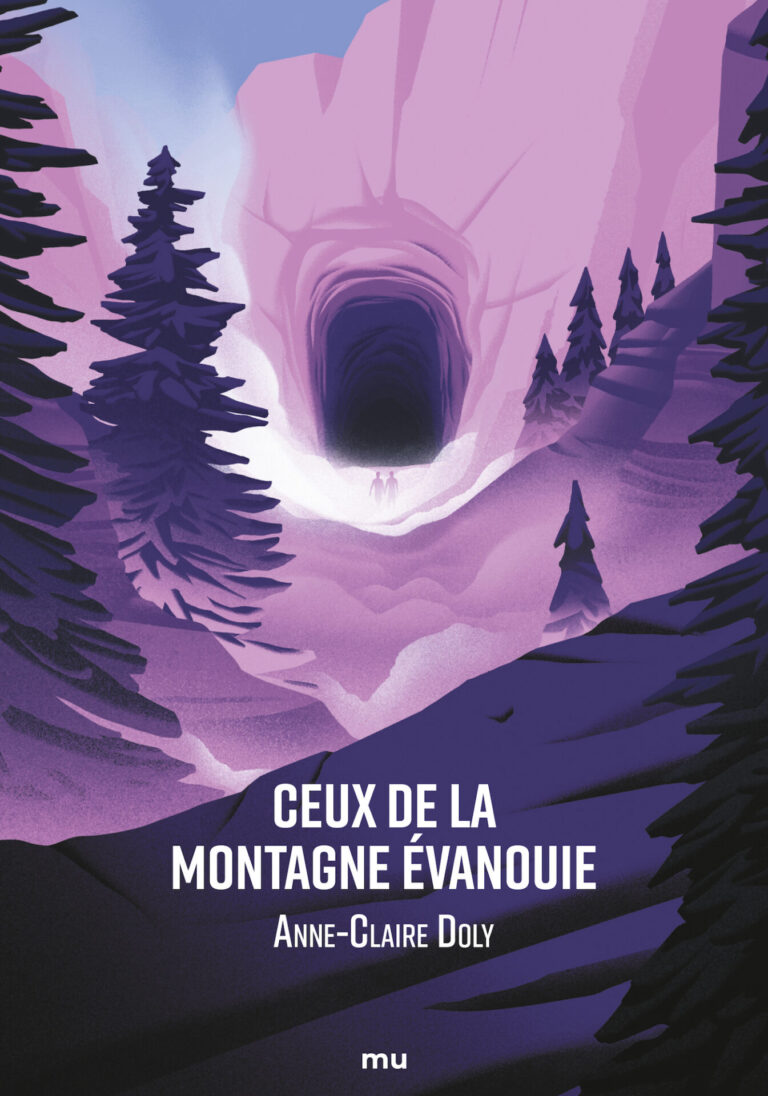

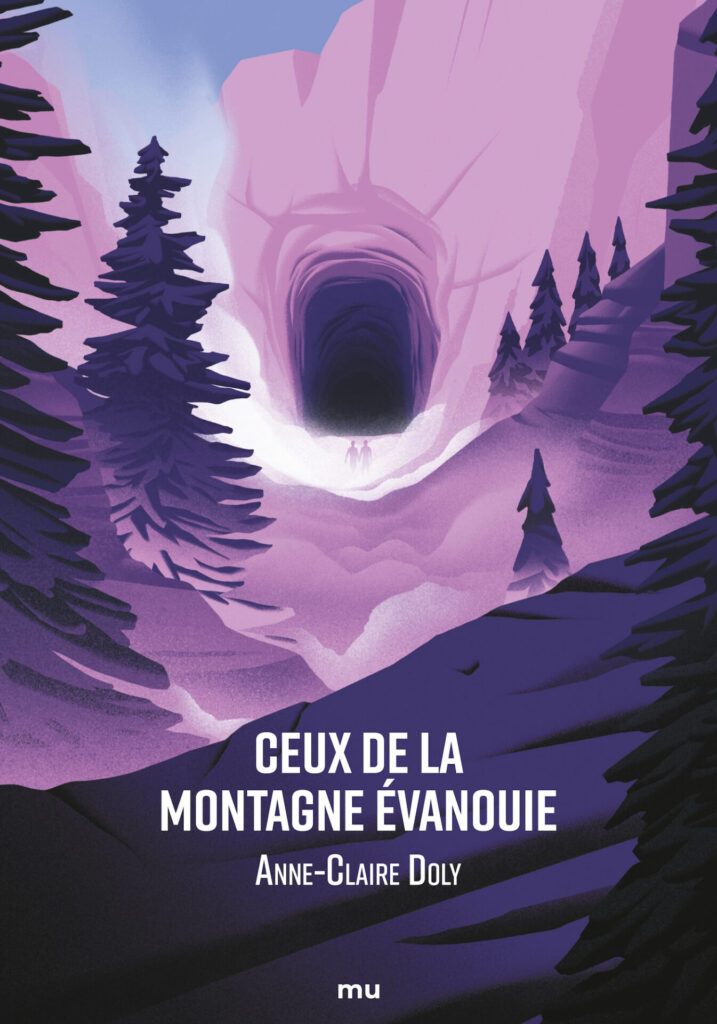

Ceux de la montagne évanouie, le nouveau roman d’Anne-Claire Doly se dévoile

Dès le 5 juin, Anne-Claire Doly vous invite, à la rencontre des habitants d’un village coupé du monde par une brume mystérieuse dans Ceux de la montagne évanouie !

Après Sous la lune brisée, vous voici de retour avec Ceux de la montagne évanouie. Quelle a été l’idée à l’origine de ce récit ?

Depuis longtemps, j’avais envie d’écrire un livre en lien avec la montagne. Non pas seulement la montagne comme lieu, comme décor, mais comme personnage à part entière. Comme je fais souvent, dans la genèse qui précède immédiatement le début de l’écriture, j’ai laissé infuser quelques réminiscences, et tout ce que la montagne évoque, en tant que symbole, pour moi. Des légendes connues depuis longtemps ou plus récemment, mes randonnées en haute-montagne, le fameux tableau de Friedrich (Voyageur contemplant une mer de nuages), l’impression à la fois douloureuse et mélancolique que m’avait laissée la lecture de La montagne magique de Thomas Mann, la tragédie des migrants tentant d’entrer en Europe par les cols de Pyrénées ou des Alpes, la chasse qu’on leur donne, ici comme ailleurs. La montagne comme lieu d’élévation, d’éternité, de glace et de pierre et plus bas, les vallons plus verts, les villages, le temps et l’espace qui recommencent à s’organiser plus « normalement ».

Et puis il y a eu les inspirations plus immédiatement déclenchantes. Comme souvent là aussi, des articles compilés pour plus tard, évènements, témoignages qui me marquent plus particulièrement. Pour Ceux de la montagne évanouie, il y en a eu trois : d’abord, la tempête Alex qui a ravagé la vallée de la Roya en octobre 2020, et le témoignage de quatre habitants demeurés malgré tout dans leur village, alors que tous les autres étaient partis ; l’histoire vraie de « la Visiteuse », ensuite, jeune femme hantant à sa manière une vallée cévenole, où vivait dans les années 70 une communauté hippie. Le témoignage des migrants aidés et hébergés dans la vallée de la Roya, enfin, recueilli dans une bande dessinée de Baudoin & Troubs, préfacée par J.M.G Le Clézio (Humains – la Roya est un fleuve, L’Association).

Tous ces éléments notés, complétés de cartes, imaginaires ou pas, de noms, déformés de ceux existants, ont peu à peu fait un cadre, des personnages (le gardien de refuge au pied des derniers sommets, la Vagabonde et sa mère, les hôteliers ruinés par la tempête), et leurs enfants, au seuil de l’âge adulte. Partir ou rester, laisser derrière soi ceux qui nous ont élevés pour tracer sa propre route : cette alternative a commencé à ordonner deux espaces, et deux temps. La plaine côtière, le présent des jeunes adultes partis de la montagne ; ceux qui y sont restés, dans le passé − ou l’éternité. Et pour accentuer la divergence, une idée s’est imposée très vite : et si cette tempête, qui a coupé la vallée du monde, ne l’avait pas tout simplement fait disparaître, et les sommets, et la montagne toute entière, rendus invisibles à « Ceux de la plaine » ?

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur son intrigue ?

Après la tempête qui a ravagé la vallée, Cesterín, un petit village situé à moyenne altitude, est coupé du monde. Depuis la plaine, la montagne semble avoir disparu derrière la brume. Pour les enfants de la montagne, il faudra choisir : bâtir une autre vie ou rester auprès des parents qui ne quitteront pas les hauteurs malgré le péril.

Certains savent déjà – Joaqín, qui fait revivre la montagne à chaque fois que, devenu Lucia, il en conte les légendes oubliées, et l’histoire de ceux qui ont cru pouvoir leur échapper ; Sia la Vagabonde, l’adolescente blessée qu’habitent les démons du torrent, et l’obsession de la vengeance. D’autres refusent de voir − Piero, le fils du pisteur de Cesterín, hanté par ses échecs et l’énigme de ses attirances ; Emilia, l’enfant trouvée par le père Bosco, dont le cercueil encore frais a été emporté par les eaux furieuses de la tempête.

Comme un trait d’union entre eux, dernier à être passé d’un flanc à l’autre de la montagne, Yakho le Voyageur tente de donner un sens à l’exil, et surmonter l’incompréhension qui condamne les migrants à tomber dans le vide, harcelés par le fantomatique Coupeur-de-Tête.

Sa rencontre avec le Pâtre de la montagne, gardien du dernier refuge avant la ligne du ciel, déjouera-t-elle les pièges d’une haine séculaire, entre les artisans de paix et les fauteurs de guerre ? Le récit de la montagne réconciliera-t-il nord et sud, présent et passé, dans l’espoir insensé de bâtir un monde nouveau, lavé par le déluge qui a ravi les cimes ?

Avec ce nouveau roman, qu’aviez-vous envie d’aborder ? Y-a-t-il des thèmes que vous vouliez absolument traiter ?

Sia, Piero et Joaqín vont, chacun à leur manière, raconter comment on peut continuer à vivre, être soi, en ayant laissé derrière soi une famille qui délibérément ou non, avec bienveillance ou non, vous empêche d’être vous-même, dans un monde qui irrémédiablement, ne sera plus jamais le même. Ainsi la montagne disparue, c’est aussi l’adolescence évanouie, et un monde tout en entier, qui en trente ans s’est effacé. Quels adultes y sommes-nous devenus, pourrons-nous y devenir ? Quelle vie, avec quelles armes ?

Et finalement, ce récit sur deux plans m’a permis de croiser des thèmes qui me sont chers : l’origine de la violence, le rejet de l’autre, l’identité, la reconstruction de soi après un traumatisme, les amours, paisibles, sauvages, impossibles, inclassables, et le désir qui peut-être, rend raison de tout.

Enfin, le livre interroge aussi la fonction du récit lui-même, et la manière dont l’art s’interpose entre nous et la « réalité » : qui peut dire ce qui est réel tant que cela n’a pas été nommé, raconté ? L’art peut-il nous rendre cette réalité plus supportable, ou n’est-il qu’une échappatoire ?

Ceux de la montagne évanouie s’inscrit dans ce que l’on appelle le « réalisme magique ». Cela vous semble-t-il approprié ?

Pour toute la partie du récit qui se déroule dans la montagne, oui, je pense – même si c’est toujours délicat, voire un peu présomptueux, de s’inscrire dans un courant qui a vu s’illustrer des auteurs comme Gabriel Garcia Márquez, et son sublime Cent ans de solitude. En outre, comme souvent lorsqu’il s’agit de faire rentrer un roman dans une case, ça finit par déborder, se brouiller. Je crois que la création veut cela, avant tout.

Au-delà de ces réserves, et sachant que je ne me suis pas lancée dans ce texte en me disant « je vais écrire un roman relevant du réalisme magique », il me semble que l’articulation naturelle, c’est-à-dire non questionnée, entre réalité et basculement dans le merveilleux, décrit assez bien l’ambiance de Ceux de la montagne évanouie, tout en s’affiliant à un aspect majeur du réalisme magique. Dans la vallée de Cesterín, très vite des éléments surnaturels surgissent dans un cadre géographique et historique qui, s’il n’est pas parfaitement réaliste, résulte d’une déformation clairement identifiable d’un espace et d’un temps connus. Ces éléments s’intègrent peu à peu dans une réalité alternative, où le « décor » se déchire, pour laisser paraître le merveilleux, poétique ou inquiétant, le plus souvent lié à la nature, et à ce que j’ai puisé dans les légendes de la montagne – une grotte où le temps se suspend, des rêves auguraux qui prennent corps, font se dresser un bras de rivière, parler les spectres. Tout cela n’est jamais source de stupeur ou d’incompréhension pour les personnages et accentue la divergence avec « Ceux de la plaine », où le récit se situe plutôt dans un futur proche, assez réaliste.

Ancrer votre intrigue dans l’imaginaire vous permet-il des libertés que vous n’auriez pas autrement ?

Clairement, oui. Écrire ce qui se passe en bas de chez moi, restituer mes émotions, mes réflexions, dans de l’auto fiction, ou des personnages trop proches de moi, c’est quelque chose qui m’a complètement bloquée dans l’écriture, pendant des années. Décider d’écrire dans l’imaginaire, ça a été pour moi profondément libérateur. Le basculement dans le merveilleux, c’est toujours un sentiment de « tout est possible » assez exaltant, et la promesse d’une poétique inimitable.

L’imaginaire me permet, par ailleurs, d’exprimer ce qui serait insupportable autrement. J’ai beaucoup de mal avec la violence visuelle – les films, les séries violentes, sans parler des films d’horreur que je suis incapable de regarder. En revanche, je cherche, en tant que lectrice, des récits qui n’éludent pas la violence, mais vont la chercher, l’analyser, la décrire. Les mots ont ce pouvoir de conférer un sens à l’immédiateté du fait le plus barbare, ou en tout cas, ils peuvent nous permettre d’essayer de le faire. C’est encore plus vrai avec les mots de l’imaginaire. Ceux qu’on invente, qu’on déforme, qu’on fait résonner, chanter.

Par ailleurs, l’imaginaire, c’est un genre qui, dans ma formation académique que je qualifierais d’ « élitiste », était volontiers méprisé. Pendant des années, je tournais autour de cette culture écrasante, sans parvenir à trouver ma place. Et puis je m’en suis libérée, en bifurquant vers la fantasy en premier lieu, puis plus généralement, des récits sortant du cadre réaliste. Aussi, je ne veux rien devoir à la réalité « objective », à l’Histoire. Je ne veux pas avoir peur de les trahir, l’une ou l’autre. Ce qui m’intéresse, quand j’écris, c’est l’expression directe, si possible non-consciente, d’une vérité intérieure que le récit révèle. Pour ma part, plus la distance avec ma propre existence est grande, plus cela fonctionne. L’imaginaire construit par le récit opère comme un révélateur symbolique de ce qui ne pourrait se faire connaître dans l’auto fiction, par exemple. Un peu comme dans les rêves, qui révèlent un sens inconscient en associant des signifiés éternels – l’amour, la mort, la famille, l’angoisse, la jalousie, etc. – à des signifiants originaux, souvent étranges, propres à la personnalité du rêveur, et en décalage plus ou moins grand avec ce qu’ils sont censés exprimer. C’est pourquoi il faut les interpréter, et c’est pourquoi, dans toute poétique réussie, il y a bien des façons d’interpréter. Dans l’imaginaire, la beauté, la vérité, ne résultent pas d’une adéquation entre le monde du roman et la « vie réelle ». Plutôt de l’expression d’une singularité intérieure, qui ne précède pas les mots mais se découvre dans l’écriture elle-même. C’est pourquoi, en ce qui me concerne, et sans aucune pose mélodramatique, je ne pourrais pas vivre sans elle.

Enfin, je serais incapable de raconter le drame des migrants, la reconstruction d’une vie après un traumatisme, ou la violence ordinaire des hommes, dans un cadre réel. L’imaginaire me donne – ce n’est qu’une impression, et du reste, le débat est ouvert – une légitimité à écrire pour qui je ne suis pas ; pas objectivement et extérieurement, du moins. La poétique de l’imaginaire décuple, à mon sens, les possibilités du « Je est un autre » rimbaldien, et offre une respiration, une échappée quand les émotions, les situations, sont trop crues ou oppressantes.

Trois mots pour la fin ?

Je crois que je reprendrais la formule de Nietzsche, qui sert de titre à l’un des chapitres de Ceux de la montagne évanouie : « Nous avons l’art pour ne pas mourir de la vérité ». J’espère que Jo-Lucia la conteuse, Sia la sculptrice, et Piero le poète vous en convaincront, sur les sentes de la montagne où peu à peu, bruissent légendes et spectres.

Nos derniers articles